くろと

くろとのぞみちゃん、今日はありがとう!早速だけど、東武鉄道って線がたくさんあるけど、「東武本線系統」と「東武東上線系統」って、同じ東武なのに雰囲気が全然違うよね?具体的に何が違うんだろう?

うんうん、分かる!東武は関東私鉄の中でも有数の長い路線網を持っているから、系統によってかなり個性が出ているんだよね。私は鉄道好き女子として、その違いを熱く解説しちゃうよ!

本線は伊勢崎・日光へ、東上線は…?

まず東武本線と東上線の路線の玄関口や目的地が違う時点でそもそも本線と東武東上線では性格が大きく別れています。

実際に東武本線と東上線はというと線路上は繋がっているけど路線として直接は繋がっていません。

まず東武本線は浅草駅が玄関口に対して、東上線は池袋駅が玄関口になっています。

この2つの駅の時点で東上線と本線がスタート時点が違うんだね

御存知の通り浅草駅は23区の北東側にあるほうですが、池袋駅は北西側です。

なお、本線というのはあくまで系統の名前で実際には伊勢崎線や日光線系統のことを指し、伊勢崎線は名前の通り伊勢崎に向かう路線、日光線は日光へ向かっていく路線です。

日光線の起点は実際には東武動物公園駅ですが、運行形態が南栗橋で大きく変わることや特急はほとんど浅草まで直通しているので浅草もしくは南栗橋が事実上と言えそうです。

一方で東上線はというと少し由来が異なり東はとうきょうの東、上はと言うと群馬の「上野国」という上を目指していました。

現在こそは秩父鉄道の関係から寄居まで実現はしたものの、かつては高崎や渋川、なんなら新潟県の長岡まで伸ばす計画が合ったほど…

新潟!?ずいぶんとすごい遠くまで…

けど現在は小川町や寄居までととどまっており現在のように通勤路線という特化した姿になっています。

本線系統は観光路線がメイン、東上線は通勤路線がメイン

東武鉄道の2つの系統は、どちらも通勤・通学輸送を担っていますが、特に休日の利用形態に決定的な差があります。

東武本線系統(伊勢崎線・日光線など)は、路線の終点や途中駅に強力な観光地を抱えています。

終点近くには世界遺産の日光や鬼怒川温泉があり、群馬方面の伊勢崎へのアクセスも担い、途中の東武動物公園も人気です。

起点の浅草や押上(スカイツリー)も観光客が多いエリアです。

つまり、週末にはこれらの観光地へ向かう列車で賑わう、観光路線の性格が非常に強いのです。

一方で、東武東上線系統は、起点の池袋こそ大きなターミナルですが、路線の途中で目立つ観光地は「小江戸」川越が中心です。

終点近くには日光・鬼怒川クラスの観光地はなく、沿線住民の都心への通勤・通学が主な利用目的です。

東上線は「沿線住民の生活の足」としての役割が色濃い、純粋な通勤・通学路線としての性格が強いと言えます。

確かに、東武線の特急っていうと、日光・鬼怒川方面の派手な車両ばかり浮かぶもんね。東上線は都心への通勤・通学のイメージが強いかも。

本線系統には特急はあるけど、東上線には特急はない

この路線の役割の違いは、列車の種別、特に有料の特急列車の有無に明確に表れています。

東武本線系統には、日光・鬼怒川方面への観光客輸送のため、スペーシアやリバティといった専用の特急料金が必要な特急列車が何種類も設定され、快適な長距離移動を提供しています。

東上線には特急というのが存在しない

え、特急って名前の列車は東上線にもあるんじゃない?「TJライナー」とか「川越特急」とか。

それがミソなのよ!東上線に「特急」という名前の無料種別はあっても、特急料金が必要な「特急列車」は存在しないの。

東上線の「川越特急」は快速急行と同じ停車駅で運行され、実質的には無料で乗れる最速達種別です。

また、有料の「TJライナー」も座席指定制の通勤ライナーであって、本線特急のような「観光特急」としての役割は持っていません。

あくまで通勤・帰宅利用がメインであり、この「有料特急の有無」は、両系統の路線の性格を物語る重要な違いです。

もし東上線が渋川まで乗り入れていたらまた違っていた。

渋川といえば伊香保温泉があるから観光路線としてもあったかもよ

なんで実現しなかったのかすごく気になるね…

この辺はまた別の機会で話そう。

もしあったら多分東上線でも特急型はあったかも

一方で本線には快速急行というのが存在しない

本線系統には、現在、快速急行という種別は存在しないの。

昔は「快速」があったけど、あれはすごい停車駅だったよね。

本線系統にかつて設定されていた「快速急行」は、当時有料だった急行を無料種別として格下げたもので、東上線の快速急行とは性格が違いました。

ええ?快速なのに?¥

2017年に廃止された「快速」は、北千住の次は春日部という、特急に近い、通勤には使いにくい停車駅でした。

北千住の次が春日部!?いきなり都会から郊外へ行くとはなかなか大胆だね…

ある意味、この「快速」が東上線の「快速急行」の役割を担い、停車駅を絞り込んで長距離の移動ニーズに応えていたのです。

現在は快速の代わりとしてスカイツリーライナーのような短距離の特急や会津直通用のリバティの登場その役割に譲って廃止となっています。

東上線はほぼ全部10両固定、本線はバリエーション豊富

毎日乗る人にとっては編成の長さの違いも大きな特徴です。

東上線はラッシュ時の大量輸送を効率よく行うために、編成が統一されています。

東上線はほぼ全部10両固定、本線はバリエーション豊富

東上線系統は、池袋~小川町間のメイン区間や、地下鉄への直通列車に至るまで、ほとんどが10両固定編成で統一されています。

例外は地下鉄直通の一部8両編成や、末端区間の小川町~寄居間、越生線の4両編成くらいです。

東上線はシンプルですよね~

一方で、本線系統は求められる役割が多岐にわたるため、編成の長さがバラバラです。

2両から10両まで、9両編成がないのを除けば全てのバリエーションがあります。

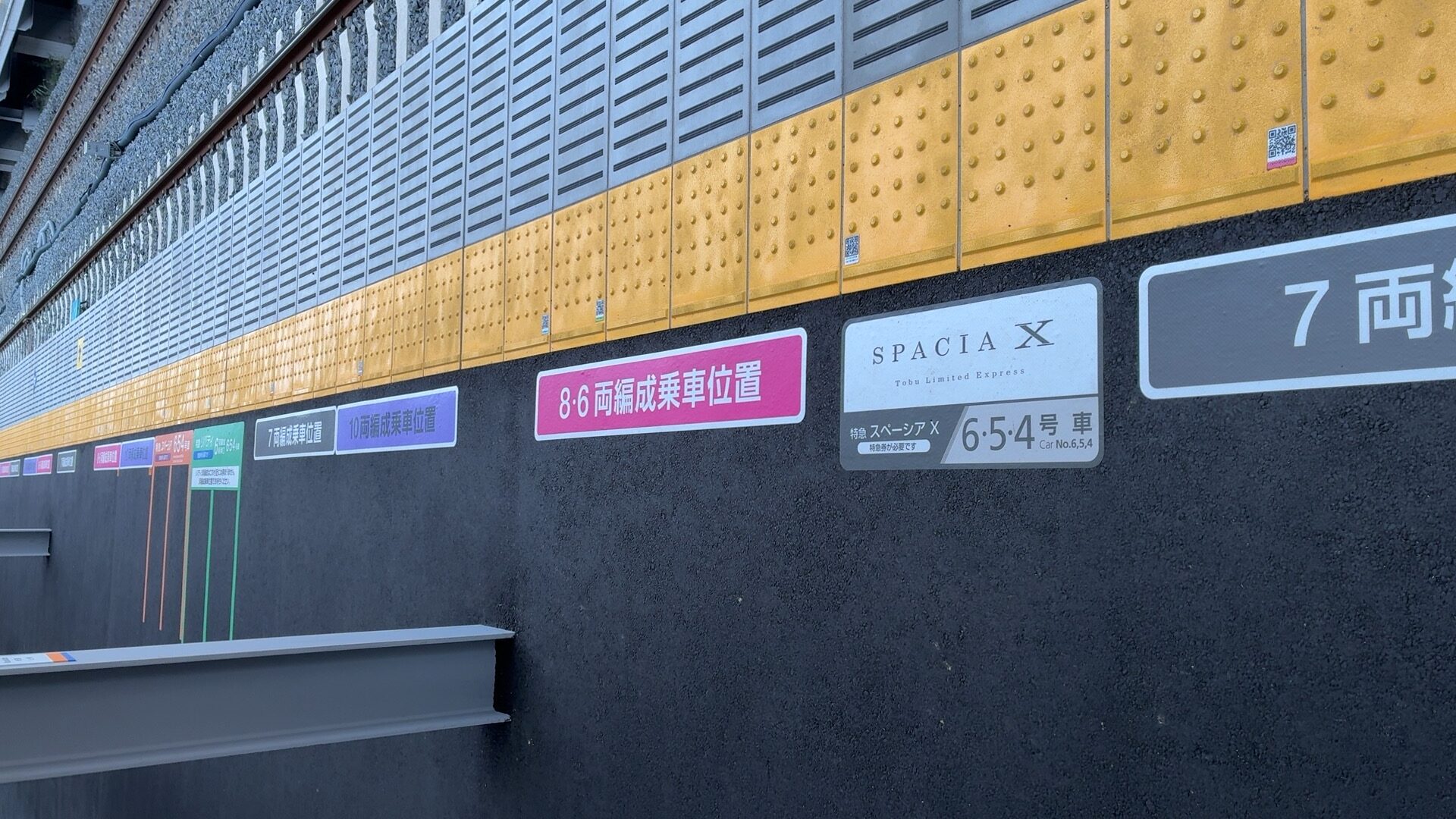

特に東武スカイツリーラインだけでも、特急車を含めて3、6、7、8、10両とバリエーションが豊富です。

| 3両 | 東武特急リバティ |

|---|---|

| 6両 | 東武地上車の区間急行、区間準急、普通 東武特急、スペーシア、スペーシアX、リバティ、りょうもう |

| 7両 | 日比谷線直通の普通 |

| 8両 | 東武地上車の区間急行、区間準急、普通 |

| 10両 | 半蔵門線直通の急行、準急 |

本線系統がそこまでバラエティ豊かなのは、長距離特急からローカル線への乗り入れまで、役割が多いからなんだね。

(こんなに多いと乗車位置とか多くなるんじゃないか?)

さらに4両編成には、車体の長さ(20メートル車と18メートル車)が違う車両があり、ホームでの乗車位置が異なっています。

そう!東上線は「急いでたくさんの人を運ぶ」ために最適化されてるのに対し、本線は多種多様なニーズに応えるための結果なのよ。

直通路線先

他社との乗り入れの多さも、路線の性格を決定づけています。

地下鉄の乗り入れ

東武本線系統(スカイツリーライン)は、東京メトロ日比谷線と東京メトロ半蔵門線に乗り入れており、さらに半蔵門線の先では東急田園都市線とも直通運転をしています。

2つの路線にのりいれているためか東武スカイツリーラインの区間を走る通勤車両は、特急列車を除くと、東京メトロか東急の車両が非常に多いという特徴があります。

具体的に普通系統(日比谷線直通)だと6割が東京メトロで残りが東武、急行系統だと東急が5割、東武が地上車と地下鉄対応合わせて4割程度、東京メトロが1割程度という印象でした

東武の路線だけど自社の車両は結構少ないんだね…!

これは東急の車両運用が多いからね、本数が多くなる半蔵門線も実際半分ぐらいが東急車輛が占めているほど

一方で東上線系統は、状況が異なり、路線が東京メトロ有楽町線と副都心線に乗り入れ、副都心線の先では東急東横線やみなとみらい線とも直通していて元町・中華街まで乗り入れているほか、2023年からは相鉄へ直通し海老名もしくは湘南台まで乗り入れています。

和光市の線路は1路線に見える形態だけどこちらも2路線。

本線で例えると有楽町線は日比谷線、副都心線は半蔵門線のような感じです。(実際に有楽町線直通は各停だけ)

本線は他社の車両が多かったが…東上線はと言うと

東上線の方は他社の車両のほうが多いのかな?

東上線はほとんど東武の車両で占めているよ!

それはどうして??

まず池袋~和光市はそもそも地下鉄車両の乗り入れはない。

またその地下鉄直通区間も有楽町線直通で1時間に2本、副都心線でも1時間に3本しかないんだ

え!少ないわね…

東上線は和光市で乗り換えが容易にできることやそもそも東上線は10両が基本なので、本線ほど地下鉄の乗り入れが重要視されてないためこのように東上線のほうが実は東武の車両を多く見かけます。

観光部の直通

東武の直通ネットワークはなにも地下鉄だけじゃなく特急やローカル線とかも乗り入れをしているのよ

本線系統は特急列車の直通が非常に活発で、JR東日本(新宿・池袋方面)との直通特急も運行されているほか、ローカル線側では、野岩鉄道や会津鉄道といった他社線に乗り入れ、会津地方まで直通運転を行っています。

東上線はないの?

東上線はかつて秩父鉄道に乗り入れていたけど、今は車両の検査や廃車回送でしか使われていないわ。

ええ?なぜやめたんだろう?

保安装置とかの関係ね、あるとき秩父鉄道の保安放置を更新することになったけど、東武はそれをしなかったんだよね。

どうしてしなかったんだろう?

これは観光の需要が西武のほうが都合が良いからしく、東武には牽引用を除けばそれをしなかったそう。

さらに、車両の乗り入れはないものの、野岩鉄道、会津鉄道経由でJR只見線へわずかながら直通列車があり、東武が間接的にその直通関係を持っています。

本線系統は、関東を越えて東北方面まで広がる壮大なネットワークを持っていることが分かります。

直通するライナーがTHライナー、直通しないライナーがTJライナー

ラッシュ時に運行されるライナー列車も、両系統で性格が異なります。

- THライナーは、Tobu-Hibiya Line(東武日比谷線)の略

- TJライナーは、Tobu Jojo Line(東武東上線)の略

そして、その大きな違いは「直通しているかどうか」です。

THライナーは、東京メトロ日比谷線に直通して運行されていますが、TJライナーは東上線内の池袋から森林公園・小川町間で運行されていて、地下鉄への直通はしません。

東上線は池袋で完結する形態が多いため、ライナーも東上線内輸送をメインにしているのに対し、本線系統は日比谷線直通で都心部まで入る需要に応えているのです。

なるほど、直通先まで含めた路線全体の性格が、ライナーの運行形態にも表れているんだね!

TJライナーは通勤ニーズに大きいので有楽町線の直通は需要はありそうな気がするけどS-TRAINやTHライナーの状況で見ると今後もなさそうです。

まとめ

のぞみちゃんの解説を聞いて、すごくスッキリしたよ!簡単に言うと、

本線系統は「観光・長距離輸送」と「多様性」、東上線系統は「通勤・大量輸送」と「統一性」が特徴って感じだね。まとめるとこうなるわ!

| 特徴 | 東武本線系統(スカイツリーライン・日光線など) | 東武東上線系統(東上線・越生線) |

| 路線のメイン役割 | 観光・長距離輸送 | 通勤・通学・生活輸送 |

|---|---|---|

| 有料特急の有無 | ある(日光・鬼怒川方面) | ない(全て無料種別/座席指定) |

| 編成バリエーション | 豊富(2~10両。9両以外全て) | 少ない(ほぼ10両固定) |

| 直通する地下鉄 | 日比谷線、半蔵門線(→東急田園都市線) | 有楽町線、副都心線(→東急東横線) |

| 直通ライナー | THライナー(日比谷線へ直通) | TJライナー(東上線内で完結) |

どっちも同じ東武なのに、こんなに個性が違うって奥が深いね。また色々な電車の話を聞かせてね!

もちろん!いつでも鉄道トークに付き合うわよ!

コメント(誹謗中傷禁止)